text01_06

『大谷地下美術展1984~1989』カタログ(1997) 所収■ 準備段階での葛藤

他の展覧会関係者の間でも、五回を重ねた様々な経験から、大谷地下美術展の展望、その様々な可能性と危険性が検討されていた。そこでは、「なぜあの〈場〉でなければならないのか」という明確な根拠が、各作家の中でも展覧会自体においても、はっきりしなくなっているという問題が、相変わらず残っていた。また、「企画・運営を進行させていく主体をどこにおくか」ということも曖昧な状態だった。さらに、この年の初頭に例の地盤の陥没事故が発生し、大谷地域の安全性に重大な疑問が生じ、開催そのものが危ぶまれる事態になった。

「何とかなるさ」の楽天的な空気と、「何とかしなければ」の重苦しい空気の両方が漂っていた。《ダブルバインド》という酒井氏によるサブタイトルの命名の決定も、多分、そのあたりから出てきたものだと推測する。(’88年の展覧会の参加作家の大村仁志氏が当時の状況の中で、この言葉を発言していた。)しかし、それでも、展覧会の持続を前提に何らかの形でプラス指向をしながら、新しいことを導入し、ほぼ同じ世代・同じ地域での展覧会という限界を越えるために、だいたい以下のような方向性を打ち出していった。

△ 今まで以上に、世代やタイプの異なった作家に間口を広げていく。

△ 展覧会への参加・運営に対する各々の主体性が、稀薄になりがちだったことを見直す。

△ すでにプランで立ち上がっていたベルギーとの交流展を絡めて開催する(1991年実施)。

ところが、その結果、1989年の展覧会そのものの準備は、時間が不足しがちになり、交流展の為の準備段階というか、場つなぎ的な性格を帯びることになってしまった。この第6回展のことを語ろうとするときの難しさはそこにある。企画した事務局サイドも参加した私自身も、中途半端な状態の中で、今一つ乗りの悪い状態だったことは正直なところ否めない。特に、陥没事故対策の成り行きの不透明さが、それにさらに重圧を加えていた。

■ 展覧会の実際

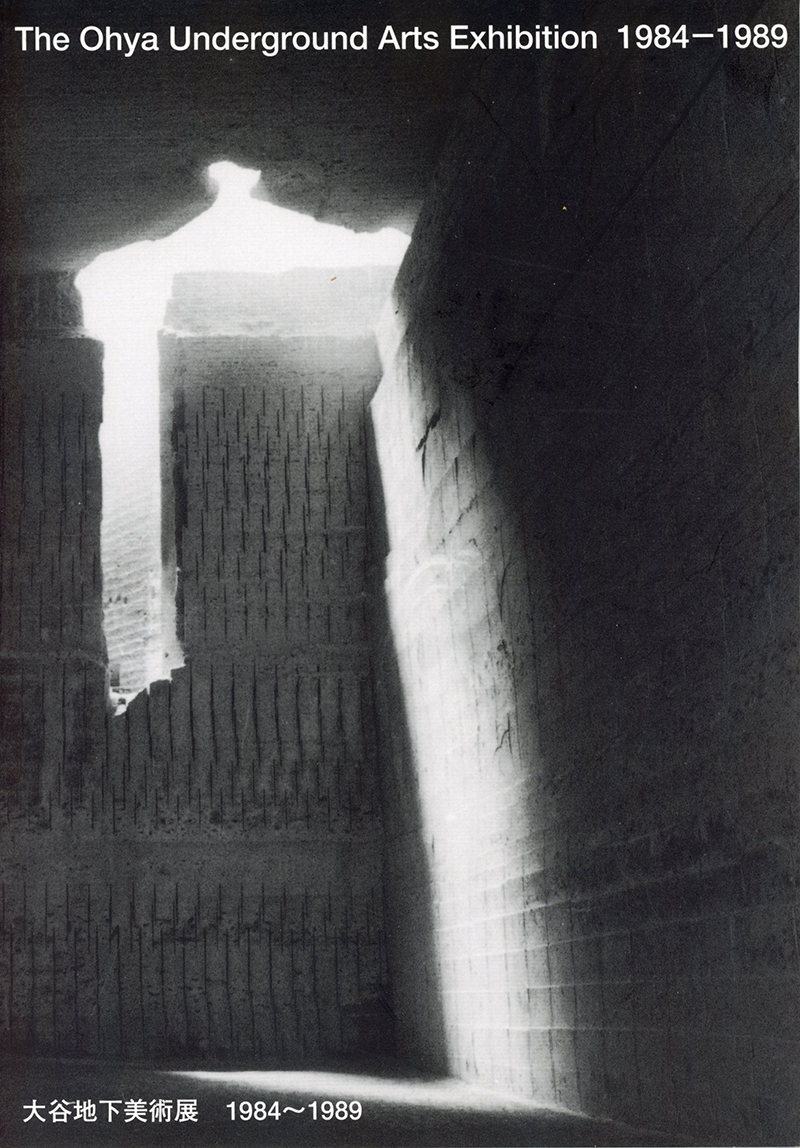

諸々の事情があったにせよ、第6回地下美術展は開催された。この回は、端的にいって、それまでの中で一番ソフィスティケートされた、ある種の落ち着きが感じられるものとなった。展覧会として「人に見てもらう」ための最低限の工夫やノウハウが少しずつ生かされていくようになった一つの結果だろう。例えば、会場各所の照明はうるさすぎず効果的にあたりを照らし出し、また、所々にあった必要のないゴミもきれいに掃除された。半地下のスペースもさらに改装され、新たな、性格の異なる展示会場用のスペースとして生まれ変わった。つまり、〈場〉の美術館化の一つの側面が、善かれ悪しかれ、少し進行したわけだ。多分、作品を見にきた観客にとっては、単純な意味で、前回までより見やすくすっきりした展示として眼に映ったことだろう。

参加作家は14名。各自の展示スペースはゆったりと確保できる余裕があった。個々の作品の説明は省くが、全体的には、各々の空間を殺し合うことなく、おのれの世界を力強くおおらかに主張していたことが印象に残った。各作品が展示してあるスペースの性格の異なる〈舞台装置〉、例えば、砂面や水面、岩板の亀裂や柱の構造、侵入する自然光や照明光、湿気をおびた冷気やしたたり落ちる水滴などを、作品の物理的な背景や素材の一部として取り込み、その特長を生かした視覚的な効果をねらったものが多かった。

これはどういうことかというと、各作家自身が、自分の制作行為・コンセプト・素材などと、地下スペースとの間に否応なく生じる様々なズレとか相剋に対して、それぞれのやり方でなんとか折り合いをつけた、もしくは、そのことを優先させた結果だろうと思う。〈場〉に何とか負けまいとあがき、作家内部の格闘のプロセスを、破綻をきたしながらもろにさらけ出してしまうような作品はなかった。これも、この回がソフィスティケートされて見えた理由の一つになるだろう。あまりうまい表現ではないが、このときの会場には、それぞれが自分のペースで関わりながら、なんとなく優しく淡々とした空気が漂っていた。しかし、この予定調和的な妙に落ち着いた雰囲気は、やがてある事件によって一転、波乱に巻き込まれることになった。次回のベルギーとの交流展を睨みながら企画したバスツアーの見学者が、展示場外とはいえ縦穴に転落した事故が起きたのである。このことで、その後予定されていたシンポジウムやパフォーマンス公演は中止され、後味の悪さを残して会期は終了したのである。