text01_07

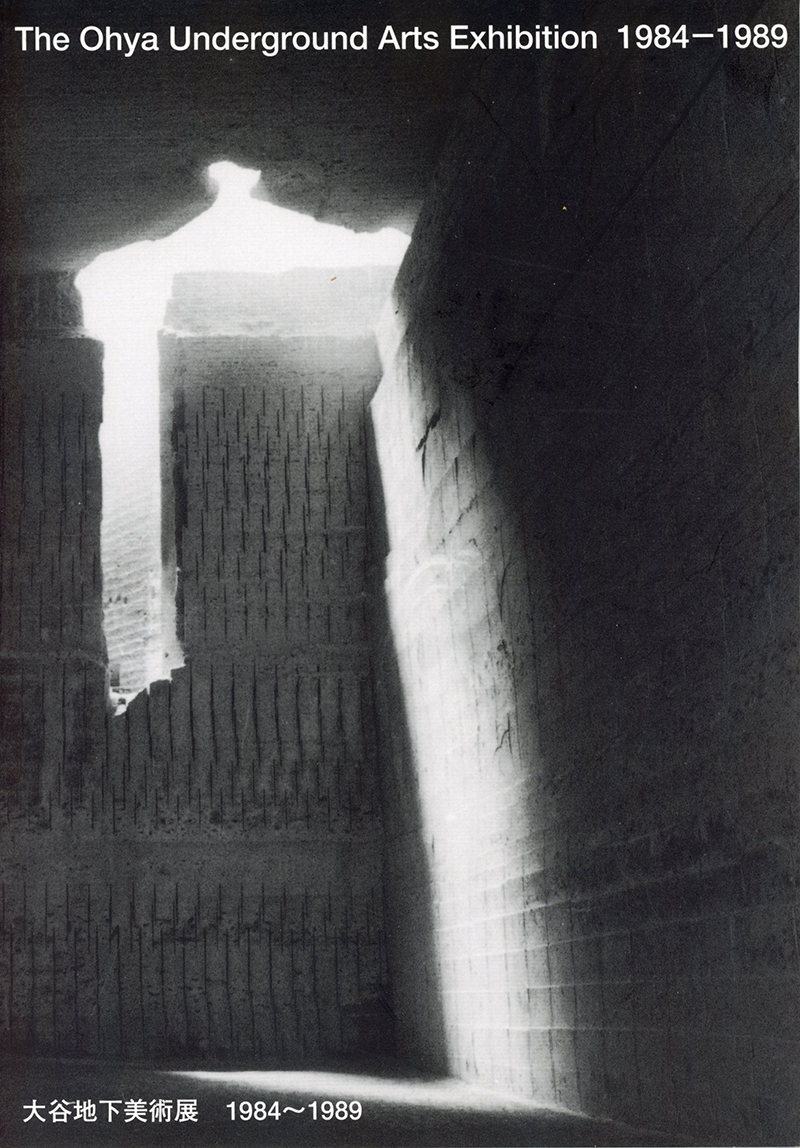

『大谷地下美術展1984~1989』カタログ(1997) 所収1989年の大谷地下美術展に参加した当時の私の目的は、2年後にひかえた日本・ベルギー現代美術交流展のシュミレーションを行うためだった。その交流展が現場において制作し、公開するといった性格であったために、まず大谷において肩ならしするというものであった。しかしこの気楽な体験がのちに、現在の私と太いパイプで繋がろうとは予測がつかなかった。

そもそも現場制作が開示する中身とは何か。その具体的なひとつひとつの問いかけに自ら答えを出すこと、その起因となる位置に大谷での体験が存在している。しかし、開示すべき中身、その正体に気づくことはけっして容易ではない。なぜなら、それを気づかせてくれる場所と機会が依然として奪われたままだからである。

それは、私を含め大谷に集まる作家の大多数が貸し画廊を通常の活動の場としており、その非現実的な空間とシステムに調教されているために、自己の内部にくすぶる切実な欲求と、そうした空間やシステムとの中で立ち上がらせようとする時に生じる矛盾に、まったく気がつかなかったからである。

一方で、そうした現状に異論をはさみ、現場で制作し公開するという特性のもとで作品の存立を問い直すはずであった、大谷の巨大な地下空間。そしてのちに私も体験することになる日本・ベルギー現代美術交流展における廃校舎。ここにおいても、これらの空間は現実空間から巧妙に切り離されており、用心深く対処しなければ、ここでも画廊空間へつながる同様なプロセスを反復する罠があることに気づかないままだったのである。

じつのところ本質的な問題として気づかなければならないことは他にあり、こうした非現実空間において活動することの是非のうえにはなかったのである。むしろ非現実空間は、制作し活動する一個人の輪郭を浮かびあがらせ、そこに対面する観者ひとりひとりとのコミュニケーションを成立させるもっとも有効なる空間、という側面をもっており、そのことは、都市の日常的現実空間にあふれるほとんどの表現媒体のむこうに個人の顔をみつけることができない、という事実に照らしてみても明らかである。

であれば、何処に、自己の内部にくすぶりつづける現実を削ぎおとすことなく公のまえに俎上させる実空間が存在するのか。おそらく周囲をぐるりと見渡したとしても、その答えを見いだす可能性はきわめて乏しいと想える。というのも、そのような場所、具体的な現実空間を捜し求めることにこの問題を解く本質的な鍵はそもそもない。