text01_07

『大谷地下美術展1984~1989』カタログ(1997) 所収私の考えでは、その鍵は「批評」の中身にあると想える。その中身とは自己批評の蓄積である。制作、活動、発表、の場所が現実空間であれ非現実空間であれ、個々の動機とプロセス、そして成果に対し、自らの意思において批評を与える。そのことを間断なくくりかえし構築する。その蓄積が、唯一で強固な「空間」をつくりあげる。そして、制作者は観者とこの空間においてはじめて向き合うことができるのである。

つまり、この空間こそが、作家個々の基本的で現実的な欲求や良質な矛盾を公の空間に俎上させ、結果として質のある作品を形成する場として置換される、と考えるのである。

仮に、自己批評よりも、まず他者による批評を優先すれば事態は大きく異なる。他者による過少評価や過大評価をそのまま自己の正当な評価としてとり違え、きわめて自己不在な情況をつくりだしてしまう。そして「空間」を見出すきっかけを永久に失し、何処にも誰にも呼応しない情況と物体を無意味に形成することだけに終始するのである。

当時の大谷のメンバーを想いかえしてみると、他者の評価に後押しされて商業画廊や美術館で発表している作家はおらず、しかしのちにそうした場所へ移ってしまうと、ふたたび大谷へ戻ってくる者はいなかった。この図式だけで意見するのは早計であることを認めつつも、大谷は、商業画廊や美術館へとむかう予備軍が身をよせたシェルターであって、しかも他者の評価を尊重していたという姿が、私の裡に浮かび上がるのを抑えることができない。そしておそらくそこに、大谷を通過した多くの作家がいまなおかかえている未解決なる問題、自己批評の不在の発端と現状があるのでは、という推測が生じる。

しかし間違っても他者の批評・評価を一方的に攻撃する考えは毛頭ないことを強調しておかなければならないだろう。もっとも重要な解決策は、自己批評・評価と、他者の批評評価とをすりあわせることのなかにこそあるからである。まず、自己の制作動機やプロセス、成果、に冷静に自立した判断をくだす経験をつみあげておくことが、そとからの不要な過少評価や過大評価から身を守る基盤となり、同時に局面において他者の評価に修正を加え、等身大の自己評価を投影するうえでの試金石になることは確かである。しかしそうした条件のうえでの、他者の批評・評価をうけいれることは、むしろ積極的に肯定すべき態度である。しかもそのようにして自己と他者によって設定された場所には、自己完結を抜け出たさらに強固で、さらに一段うえの「空間」がひろがることが想像される。そして制作者と社会がより質のたかい関係を共有するという理想も、ここから発するのではと想えなくもない。

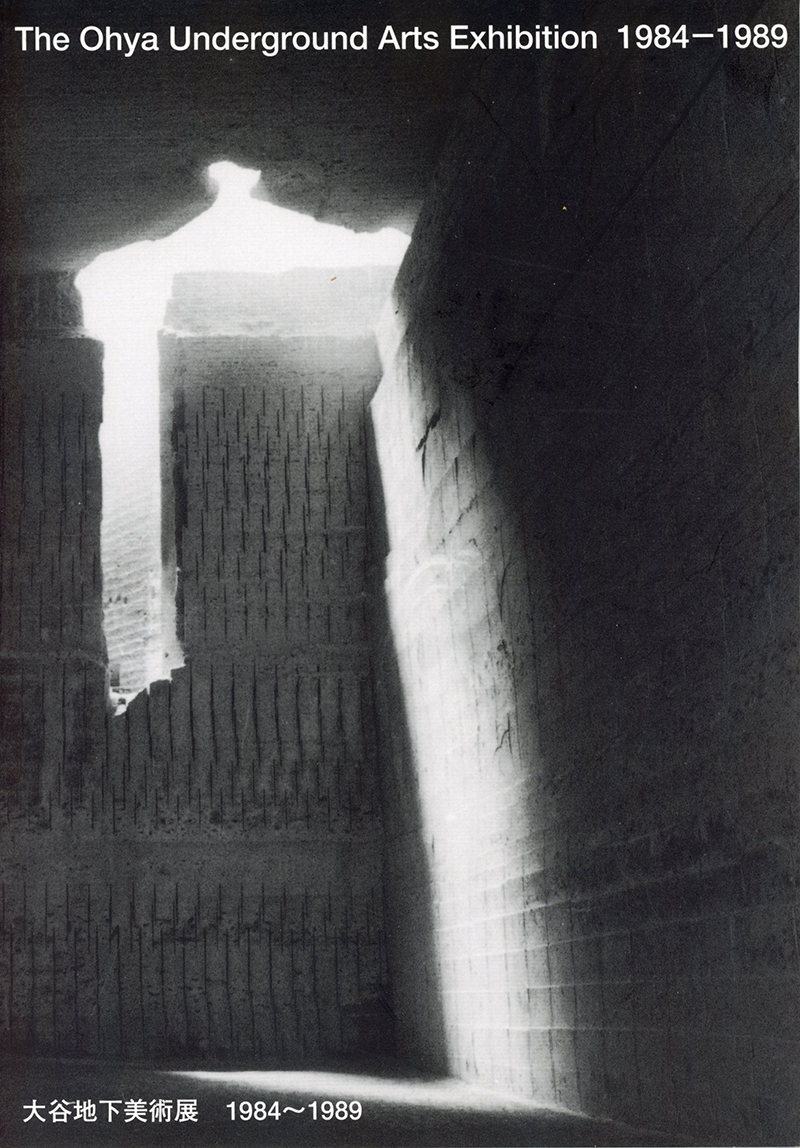

84年に始まった大谷は、不幸にも89年におきた観客の転落事故、そして近隣で続発した落盤事故が要因となり実質的な活動の幕を閉じたが、せめてこのふたつのきわめて現実的なできごとを、いまなお非現実なる中空を彷徨しつづける私やその他多くの作家を覚醒させるために投げつけられた、ひとつめのつぶてであったと考えたい。