text01_05

『大谷地下美術展1984~1989』カタログ(1997) 所収86年に起きたチェルノブイリ原発事故は、極めて危険な原子炉の溶融「melt down」を引き起こし、旧ソビエト国内だけでなくヨーロッパ各地を放射能物質で汚染した。87、88年、その被害の実態が明らかになるに従って、いわゆる「放射能の恐怖」は現実のものとなり、いまだに各方面へ被害が及んでいる。

放射性の強い核物質を大量に蓄積する燃料棒、そしてその核分裂を制御するための原子炉という器。事故によりいったんその安全性が崩れると、「管理」すべき「器」までもが、溶解してしまう現象。本展の副題「『melt downの危機』…もの言わぬ集団」は、直接この問題に焦点を当てたものではなく、社会を構成する我々の社会に対する無自覚が社会自体の内部崩壊を招くという危険性を象徴したものである。私たち作家が自らを取り巻く状況に積極的にかかわり、それを乗り越える強靭な精神を培うこと、このタイトルは、そうした願いを作家にアイロニカルに託したものであり、結局は作家の自立性そのものに向けられていた。

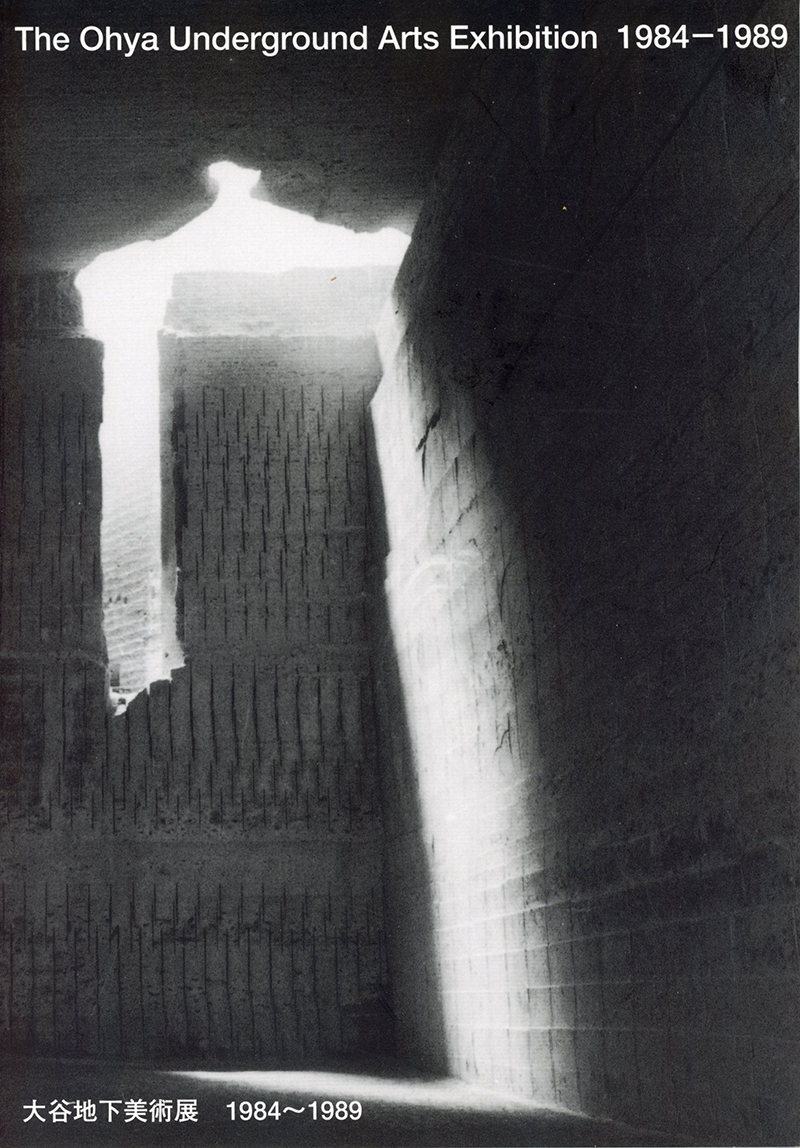

大谷との出会いは、85年の第2回展だった。薄暗い空間には、冷たく肌にまとわりつく空気や湿気、垂直に立ち上がる石壁、幾重にも重なる音響が、外界と隔絶した地下25メートルで独自な世界を形成していた。

底冷えのする中で、微かな明かりを頼りに作業を開始する。紙にパラフィンを垂らしバーナーで炙り、無数の焦げ跡を集合させた円を作るのだが、茫漠とした空間での作業は、予期せぬ程に精神が摩耗し、滴る汗さえ孤独である。観念と現実とが微妙にずれ出し、時間そのものが有機性を帯びてくる。焦燥感の募る中でどうにか作品は完成したが、初めての大谷は私にとってほろ苦い経験であった。

しかし、こうした苦闘の最中、光、闇、石壁、空間を構成する様々なものがフラクタルな連続と反復を繰り返し、濃縮された輝きとなって空間全体へ昇華するさまを見た。この無機質な石壁に刻まれたノミ跡ですら、絶えず呼吸し湿度をはらみ生成を繰り返すようにさえ思え、それとは対照的な自分の欲望はあまりに脆弱で乾ききっていた。場の相に触れながら自身の内面を探りたい。そうした自己蘇生への強い衝動と反省が私を3回展、4回展へと導き、その後、5回展での企画を担当する契機となっていった。

5回展の企画に当たり、私は展覧会の動向を省みて更なる可能性を模索した。そうして、大谷全体の質料を存分に使いこなす、今までにない規模の多様性に富んだ展覧会を目論んだ。実現に向けて、まず、以前から限界を感じていた参加作家自身による運営体制を企画運営側と参加作家とに分けて、それぞれが展覧会準備や制作に専念できるようにした。また、参加者には事前に展覧会の経緯や趣旨を説明し、その意義を強調する一方で、各々の設置場所の調整や作業の安全性の確保も怠らなかった。

こうした結果、5回展は、参加作家35名、パフォーマンス・アーティスト9組が参集し、これまでで最大規模の大谷地下美術展となった。展覧会は約一ヶ月半に及び、前期と後期の二期に分けて実施され、前期の参加作家は、会期の一週間前から現地制作を開始した。