text01_05

『大谷地下美術展1984~1989』カタログ(1997) 所収■前期/1988年10月9日~10月23日

10月6日。初秋の暖かな日差しのなか、私はオープニング・パーティー用の品々と三日間現地で寝泊りするための寝袋を担ぎ、大谷の地に立った。いよいよ展覧会の始まりである。私はこれまで以上に場とのかかわりが深化した、独自な「大谷美術」を期待して足早に会場へと急いだ。

地上の資料館にある入口から薄暗い石段をゆっくりと地下へ降りていくと、戦時中、戦闘機の部品を製造した軍需工場跡の大きな横穴がある。その脇の斜面に捧公志郎は、鉄板で作った翼長3mもの大きな紙飛行機を置き、その先には、それとは対照的に紙飛行機を無造作に木枠の箱に詰め込んだ状態で置いた。捧は場の歴史をテーマとしたのだろう、二者の激しく対立する姿が戦時中の残影と重なる。

その右隣には、四方を蚊帳で張り巡らした八百板力の祭祀的空間がある。赤と白の小石が二重に敷き詰められた同心円の中心と円周では、炎のように揺らめく赤やピンクの小さなオブジェが慈しむ様な生命の喧噪を立ち上げていた。会場中央の右手には貯水池がある。遠藤晃子はこの池にボートを漕ぎだして、数十本の丸太の切断面を水辺の睡蓮のように束ねた、大輪を浮かせた。暗く静謐な水面には、天井からの淡い光を受けた睡蓮の一つ一つが微光を携えて、神秘的で秘めやかな光景を浮かび上がらせていた。

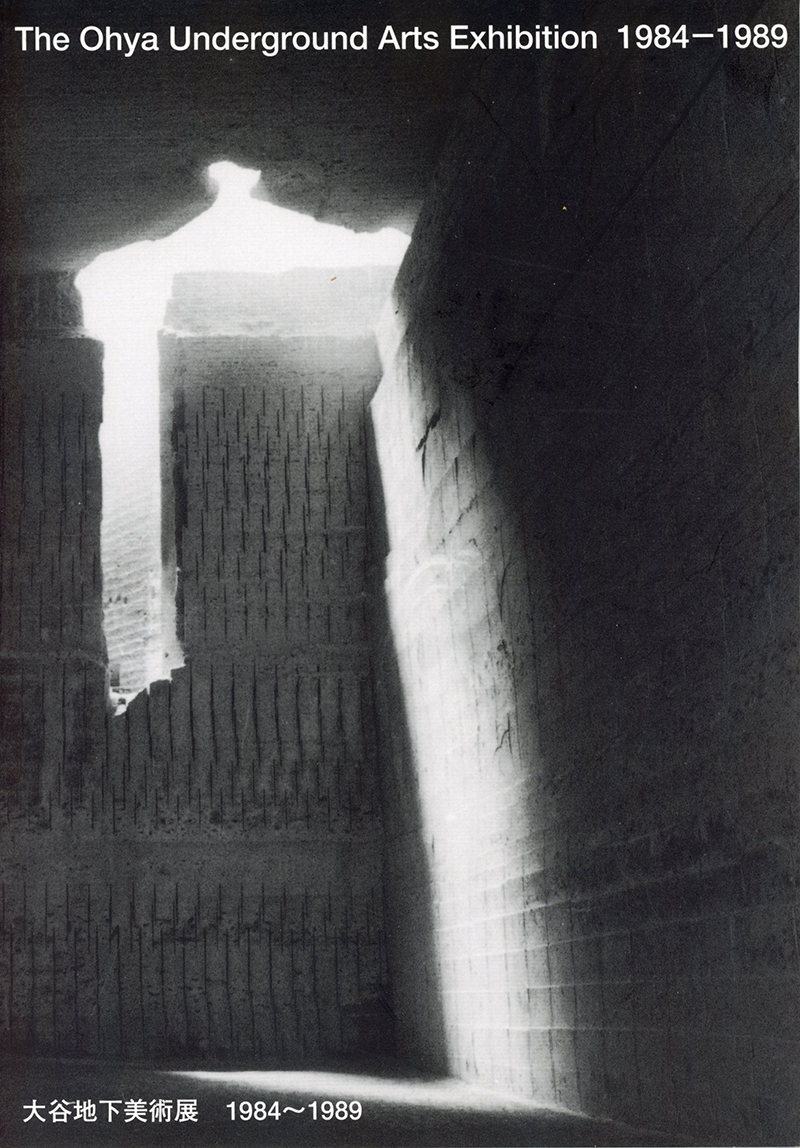

背後にある高さ16mの天井から地面に向けて石壁を激しく縦割りにしたような裂け目に、気の遠くなるような時間と労力を山本伸樹は費やした。天井に届く高さまで足場を組み、無数の一斗缶を地上から丹念に積み上げ、空隙の存在性を新たな壁で顕現した。その裏側の暗い空間を大木章子は、触覚的なオブジェとブラックライト(紫外線光)による胎内空間に変貌させた。地面に置かれたり宙吊りにされたオブジェはブラックライトの照射によって青白く感応し、拡大されたミクロ宇宙の海を怪しく浮遊していた。

石壁に囲まれた一角には内田正美の作品がある。蛍光色を使って、呪術的な文様や古代文字を彷彿させる図柄の描かれた六反の布が、本陣の旗のように前後に立てられていた。いかにも凛々とした作風と、今風の乾いた軽やかさが融和していた。

受付に戻って降りてきた道を登ってゆくと、左手に今年増築された空間がある。湯沢幸子は、石柱の一つに、パネルに張った布地のドローイングと、ドローイングの上にトーン記号の様なオブジェを付けた2点を並列して取り付けた。その作品からは、絵画・物質・記号、それぞれのイメージが軽やかに交差して謎解きのような迷宮感が迸っていた。さらに、奥部には、井上賢一の作品がある。壁一面に蛍光色で描かれたうねるような模様のパネルとホースが幾つも取り付けられている。空間の重圧と暗闇の中で、互いに連鎖と衝突とを繰り返し、激しい情念の火花を散らしていた。