text01_04

『大谷地下美術展1984~1989』カタログ(1997) 所収4回目の大谷地下美術展は、作品展示22名、パフォーマンス等9名の参加作家によって、1987年10月18日から11月3日にかけて行われた。

この会場となった地下の大空間をかたちづくる大谷石は、長久の年月を経て生成する堆積岩であり、資材利用においても十数世紀もの歴史をもっている。

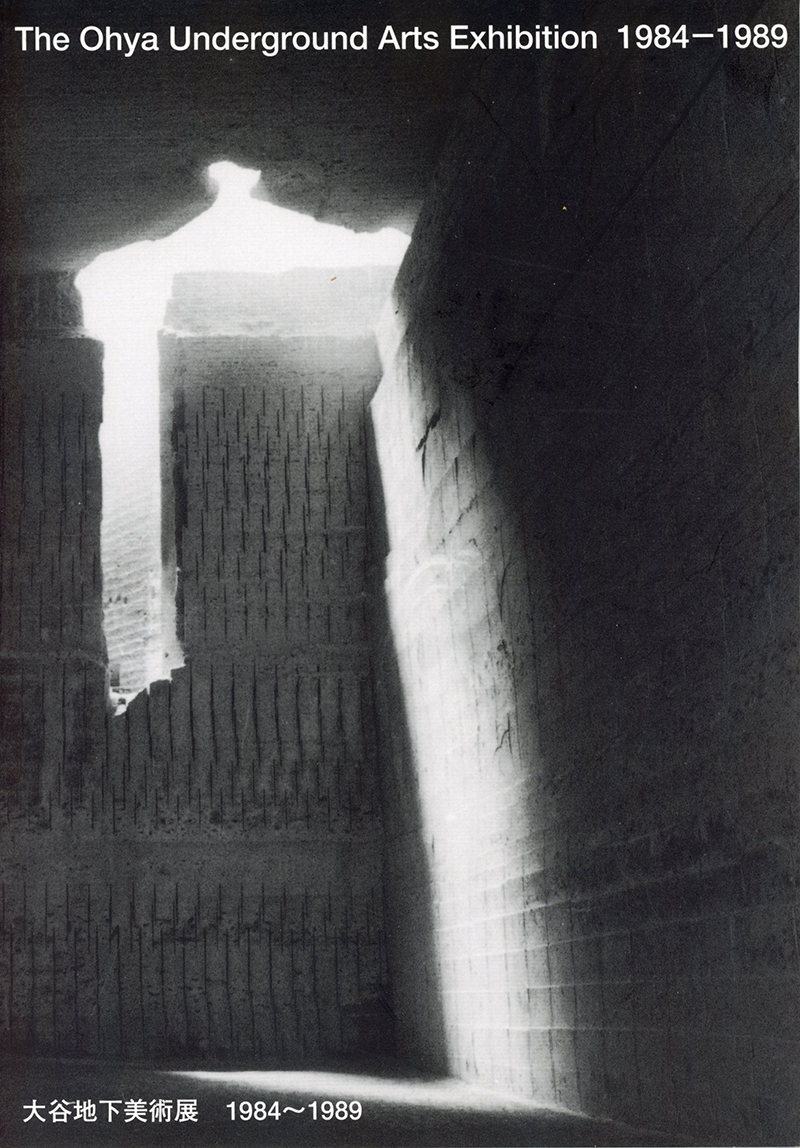

地下構内に一歩足を踏み入れてみる。そこでは、誰もが闇と冷気、切削のあとも荒々しい16メートルもの高さの岩壁、そして結露の水滴や霧などと出会うことになる。このような、私たちの日常を遥かに超えたスケールとタイム・スパンをもって存在する、自然と人為の稀有な出会いの場は、既成の展示空間や一般的な我々の居住空間に比して、全てが圧倒的に重厚長大で生である。それゆえに、例えば釘一本打つというような現場の作業においても、また完成時の予測のつかない展示作品の視覚効果についても、私は初めてこれらと向き合った時、普段にない強い違和感や抵抗感を覚えた。そして大谷との共振には、日頃前提としている表現方法を一から問い返さざるを得ないことに気付いた。

さらにそれは、私のみならず個々人の制作表現の場に戻ったときにも反復されてこそ意義を持ち続ける。サブ・タイトルの「共振・反復」とはそんな意義を問いかけ、また折々に問い返したいとの思いを込めたものだった。

こうしたことから、既に9年近くの歳月を経たにもかかわらず、準備、制作等、この展覧会の過程を通して得られた経験は以後、今日にいたるまで、私の美術活動に極めて重要な示唆を与えている。いうまでもなく美術表現の可能性は、美術という一領域の問題に留まることなく、他者や外部へのまなざしを維持してこそ存在し、またその意義を持つものだが、例えば大谷展のようなより積極的な自己言及性を導く試みを通じて、「気付きの場」を作っていくことが、未だ自他共に不可欠と考える。これは当初は大谷という場所の特性をきっかけとしてはいるが、その後の活動の中でより確かに思えてきたことである。

入口から奥に向かう順序で作品を振り返ってみる。セメントと砂を捏ねて作られ、土面がカラフルに彩色された舟形のような水留周二の作品は、素材の質から受ける重量感とは裏腹に、この空間の中で不思議な浮遊感を持っている。伊東直昭の作品は入口から下るスロープの正面にあり、絵具での描画とともに蚊帳や金網などの半透過性素材を重層的に用いて、この場所での絵画の再構築を試みる。

会場中央部の巨大な石柱の並ぶ一角に歩を進めると、床面を中心に一部は壁まで広がって増殖しているような吉田玲子の作品がある。石膏、木、羊毛、プラスティック等の接合方法の仮説的な緩やかさと、特定の素材やイメージに重点を置かないところに作家の関心と特徴が見てとれる。石柱のひとつに湯沢幸子の作品がある。スチロール樹脂等を用いた音符状のパネルを壁上部に、足付きの台に乗った器がその下の壁沿いに配置されている。照明は明るく、舞台上の架空の祭事空間のような感じである。この奥の壁のコーナーは幅は狭いが、向かい側と筒抜けの隙間が床から天井まで走っている。

伊藤七男の作品は、花弁を思わせる点描が鮮やかな高さ4メートルもの立掛けパネルを中心に、ここを両側から挟むかたちで小パネルや垂れ幕などの幾つかのパーツから成る。一箇所の視点のみで成立するのではなく、この地下空間を歩くことで初めて全貌に触れることのできる作品である。