text01_03

『大谷地下美術展1984~1989』カタログ(1997) 所収手探りで行われた1回展は、全てがあまりにも鮮烈であった。暗い、寒い、水滴が落ちる。我々の発表体験からすると戸惑いの連続で、最終的には場に翻弄されてしまった。しかし、それを凌駕する表現への解放感が我々に2回展を企画させた。

まず、新しい積極的なメンバーを募り、ミーティングを重ね、そして物理的条件の改善を目論んだ。時期をずらし雨をさけ、さらに実験的見地から、ビデオ作品、パフォーマンス等にも幅を広げた。言語レベルでの検証を充実させたいねらいから、美術評論家(市原研太郎、田野金太)を招いてのシンポジウムも企画した。少々意欲が空回り気味ともいえるほどに我々はラディカルになった。

当時の現代美術の状況は、貸画廊や美術館等を発表の拠点とし、社会への接点をわずかに美術専門雑誌等に依拠するという、消極的な関係にあった。報われない我々の精神は、この非生産的な中央集権的システムと決別し、ここを表現の再生の場として位置づけた。つまり、まず現地に就いて、現地で生成する表現に関わるという、より具体的で手応えのある活動にリアリティを感じたのである。ナマのコミュニケーションによるナマものとしての表現、これが参加メンバーの共通認識であったように思われる。

さて、それでは会場の様子について触れてみよう。壁も白っぽく乾いて明るくなり、コーナーのコントラストもはっきりした。全体に硬質の張り詰めた空間である。

会場の一番奥は行き止まりで暗い。そこが坂東正章の部屋である。アフリカ美術調の鹿の彫刻と数枚のレリーフが暖色のスポットライトにシンボリックに浮かぶ。その前に大浦こころの巨大で艶やかな半透明の布幕が宙吊りにされている。会場に何泊もしてドローイングが施され、樹脂が塗られてつなぎ合わされたものである。

その隣に佐藤時啓の漆黒の鉄彫刻がある。金属棒でデコボコに打たれた鉄板が三様の器になっている。原初風景を演出するかのように火が焚かれ、生物の誕生を思わせるミドリ池がある。その手前に坪良一の眩しい穴がある。大谷の歴史や大地の歴史を掘り起こすかのような神話的な穴である。

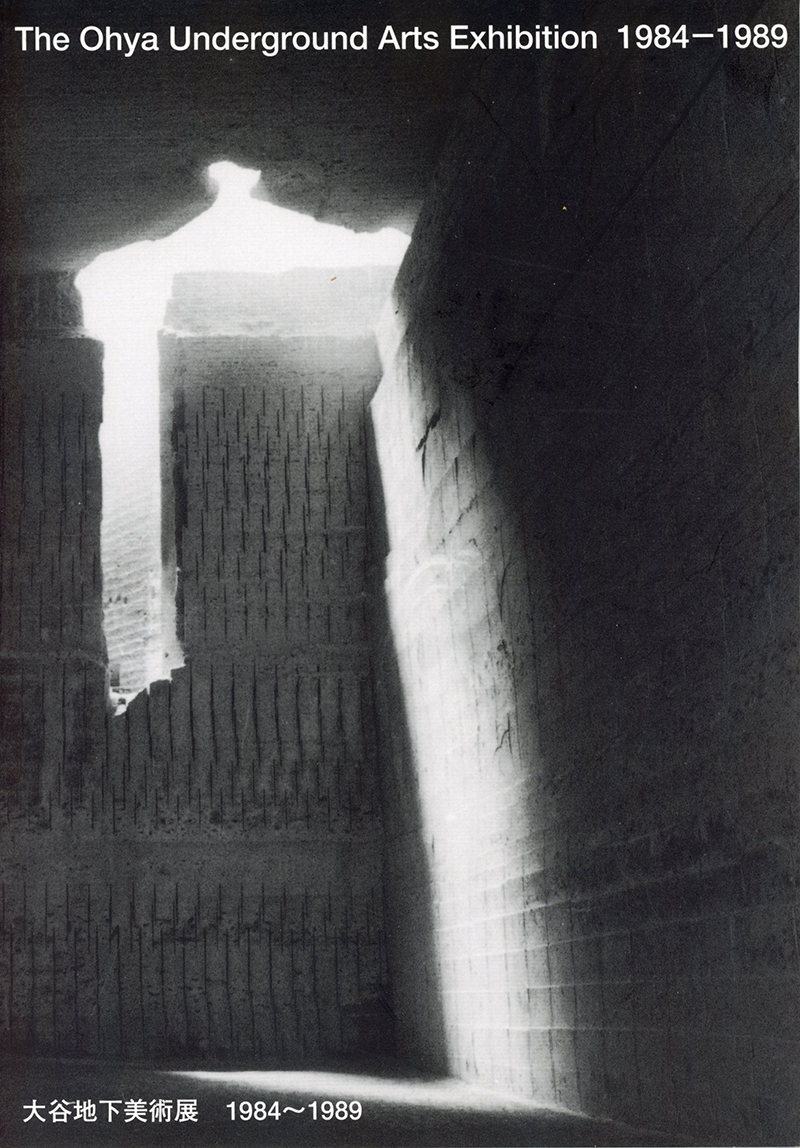

一つ部屋を挟んで上山晃司の作品がある。黒の薄い発泡スチロールがグルグル巻かれ、蠢くような形で放置されている。そしてその周辺には色彩を施されたアルミの針金が乱舞している。その隣にV字の割れ目から差し込む光を受けて、白く鮮やかな前田徳子の石膏レリーフがある。遠くヘレニズムと大谷が採光に融合している。