text01_02

『大谷地下美術展1984~1989』カタログ(1997) 所収8月20日オープニング

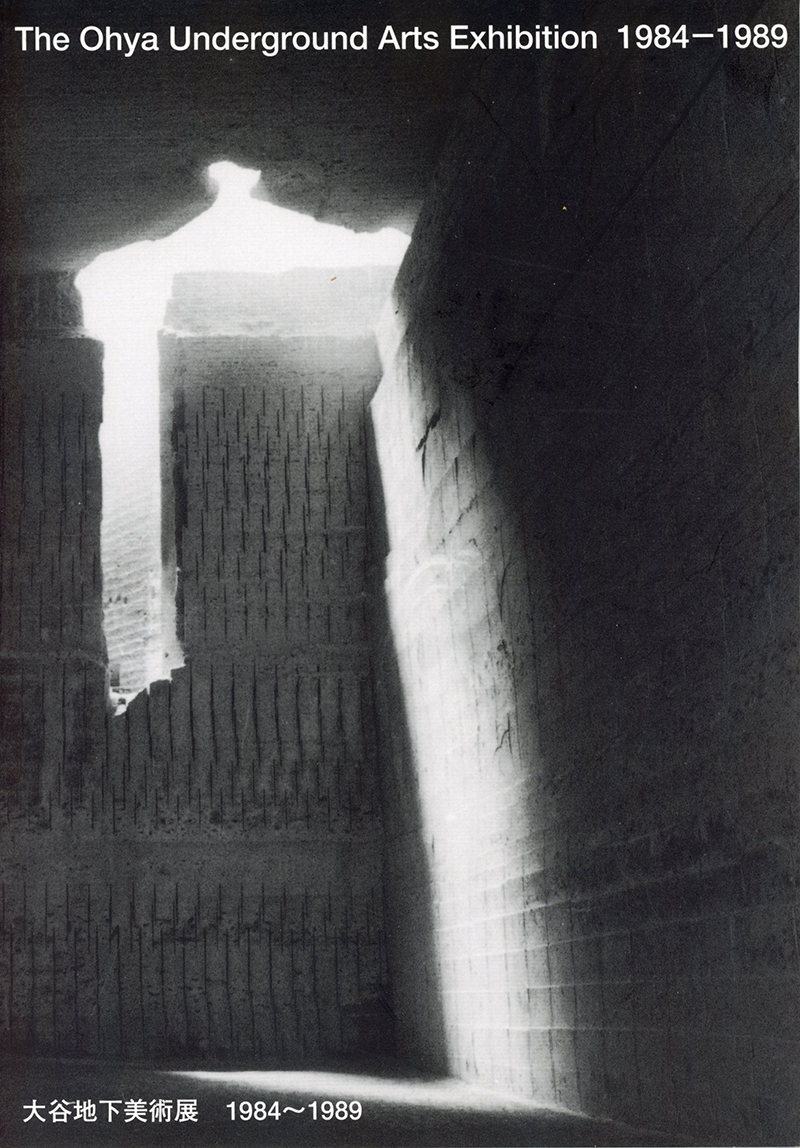

室温12℃。外気との温度差によって発生する霧が、天上で凝結し、大粒の雨垂れの様に落下する。さらに、貯蔵されたレモンとカビの入り混じった匂いが、臭覚にツンとくる。

白熱灯の光がボンヤリ足元を照らす階段を25メートル下った所に、私達の作品は設置された。わずかな電力を目一杯吸収して、暗闇の中に点々と作品がある。それぞれが水たまりに姿を反転し、黒い影を否応なく抱え込む。

私は美術館や画廊等、美術の為にニュートラルに特設された空間では決して起こり得なかった場面に興奮した。まさにここは生々しい空間であり、現実が3次元に還元できるものではないことを体現する場である。そもそも現代美術とは、美術表現が時間とともにあるべきこと、すなわち、構築された歴史とリアルタイムの生活との葛藤に生成する批判精神を、中軸に据え直すことで始まったのではないか。

不条理と矛盾、そして欲望に翻弄され続ける日常生活は、救済を求めている。かつては民衆を救い上げた美術表現も、純粋培養で弱体化した。また、何と言っても高度管理化社会では、生きる場面でリアリティが感じづらくなっている。

見えない力を暴き告発する。これが現代に求められている表現の一つの使命だとすれば、現代美術の表現は、決して、時間を超えたニュートラルな空間として擬装された美術館や画廊などに、隔離されるべきではないはずだ。その意味で、歴史的産物である大谷地下採掘場跡は、私達の表現にとって、社会とダイレクトな関係を結ぶ儀式の場でもあった。

会期も半ばを過ぎると、作品はカビが生える、錆も出る、吸い上げ過ぎた水分で形態も歪む。私はこのプロセスに現代を考える美術の生身の姿を目撃した。温室で新種を夢見ている時ではない。第一回展が提示したことは、作品が霧や水滴や影の干渉を受けて、怪しく生々しく存在する、つまり、作品と観衆が同じ環境にさらされているということだ。

本来、表現は生々しい環境の中で生成するものであり、享受されるものである。言うまでもなく、美術は趣味や哲学ではない。全身で生きぬく術なのだ。

会場の様子について触れてみよう。参加作家に共通して言えることは、この特異な空間をそれぞれに解釈し、作品を強化しようとしたことであろう。高さ16メートルの石の壁、暗闇、雨垂れ、霧……という環境の中で、私達は自らの作品を生かすべく精力的に活動した。巨大化し、照明を工夫して、この空間のエネルギーを自らの作品に内包しようと試みた。