text01_04

『大谷地下美術展1984~1989』カタログ(1997) 所収さらにその先の坂を登るあたりから足下の様子が変わってくる。これまでのコンクリート舗装がとぎれ、大谷石の瓦礫の積もった荒々しい土壌が広がる。抑え気味の照明も手伝って、暗く、一段と奥まった印象である。

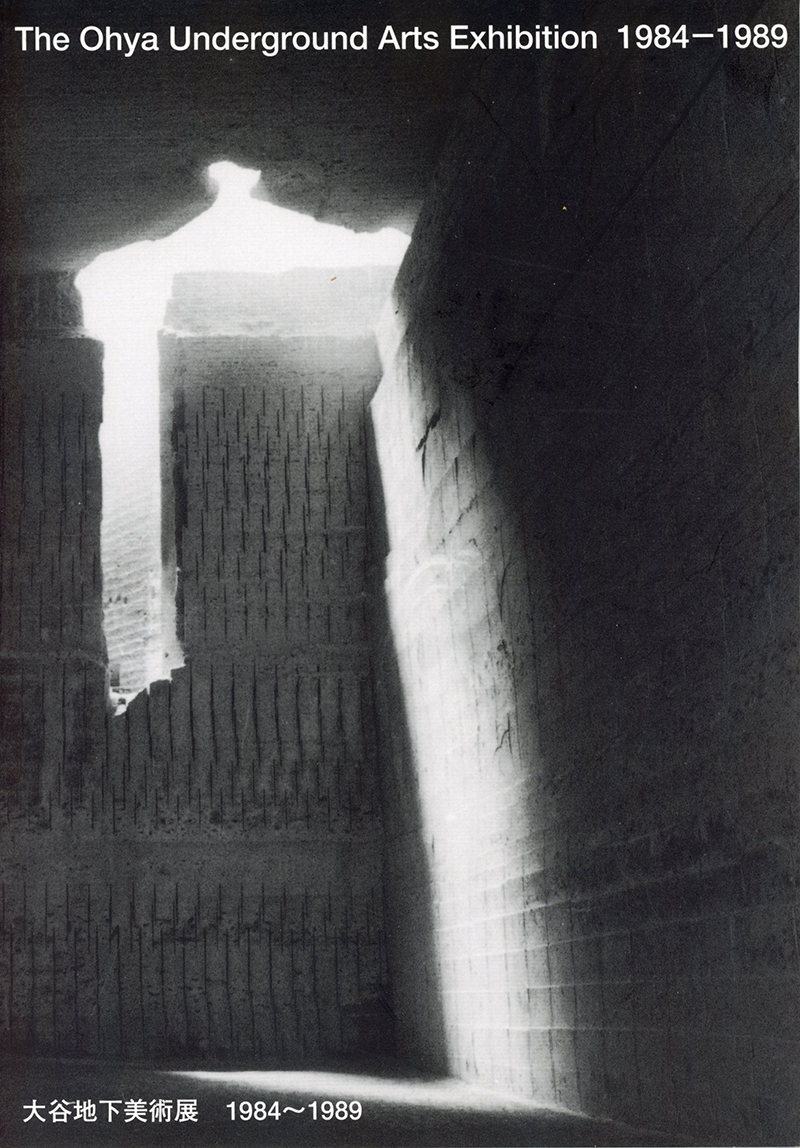

その闇の中、右手の壁に土屋穣の作品が浮かび上がる。蝋を染み込ませた紙に円形の焦げ跡をつけ、それを6個の照明仕込みのパネルに張ったもので、物質的重量感に拠ることなく、現象的側面からこの場の気との相互浸透を成し得ている。この最奥部の突き当たりの天井には亀裂があり、ここから差し込む外光は周囲の無数の切削跡の残る岩肌を照らし出す。恐らく見る人の多くにとって最も劇的であろうこの場所を巧みに活かして、神崎実の鉄とコンクリートからなる高さ9メートルのタワー状の彫刻がそそり立つ。

さらにこの区画と反対側の深部に目を移すと、右手の壁に青木敦の作品がある。縦4×横13.5メートルに渡って幾重にも枝分かれしたうねるような形状の布は、紺の地に紫のタッチが施されている。ここでは壁と布の形象、その布と描き込みの筆致というように、地と図の関係が複合化されている。

さらにこの最も奥の区画に竹内カズノリの木材による彫刻作品がある。周囲の暗さの中で、ノミの跡の陰影や青と黒の着彩を、照明が鮮やかに見せている。以上、幾つかの展示作品を紹介してきた。全体としては、前回と比べて際立った違いは見えにくくもあったが、圧倒的な場に挑んだ各々の姿勢の在り方は潔く、鮮烈であった。

会期中の一日は集中的にパフォーマンスが行われた。武井よしみち、長谷川六のパフォーマンス・ワーク。大山正道、長原一郎、増田直行、水嶋一江の即興演奏。イトー・ターリのムーブメンツ。木村文の舞踏。またツジ・キミユキは会期中終日にわたり、テープ録音の自作の音楽を流した。これらはシンポジウムとともに会期中のハイライトとなった。

この年の展覧会の大きな特色としては、企画に携わるメンバーの世代交代があった。当時いずれも二十代であった井上哲、坂野弘政、湯沢幸子、及び伊東は大谷展への参加は二度めであった。経験的には不充分でありながら私たちがこうした役目を担うことになった背後には、前回86年の大谷展あたりから明らかにこの展覧会の性質に変化が生じてきた事実がある。

例えば、参加者の増員と展示の多様化に対して発電機の導入が行われ、それに伴う光量の増加によって天井まで照らし出されたことで、以前の大谷にあった底知れなさが減退し、美術館的空間に変質しつつある等々で賛否両論を招いていた。これらの容易に結論の導けない問題について、前回までの企画者たちはむしろ、多様性の中から今後に繋がる可能性の登場を期待したであろう。私としては意外に感じながらもこうした役目を引き受けたのは、未知の体験を通じての自らの鍛錬の必要性からではなかったか。

しかしながら予想どおり、会期も間近な状況では、作品制作の準備と企画運営の両立は難しく、広報設営等、数々の点で前任者や事務局のサポートもあっての展覧会実現であった。従ってこの年の企画運営は、基本的に前回を踏襲した部分が多いことは否めない。

86、87両年の大谷展企画の方法的模索は、それ以前の状況からは変質しつつあったこの活動を、展覧会として形成しながら実験的活力を削がないよう、大谷の場の力以上に、個人が個人の方法で場と拮抗しやすいシチュエーションを整えることに意を注いだ。この方向性は次回88年の回にひとつの頂点を示すに至る。

展覧会終日、作品の撤去中に私は、壁と床との僅かな隙間に積もっている、しっとりとした大谷石の粉末の中に、搬入時に行方の分からなくなった、愛用のヤットコを見付けることができて嬉しかった。二週間という時間の経過で、表面にはうっすらと錆が浮いていた。会期の間ずっとここで作品と共に、私自身より長い時間を過ごしてきたかと思うと、妙に大切に感じられたことが思い出される。