text01_01

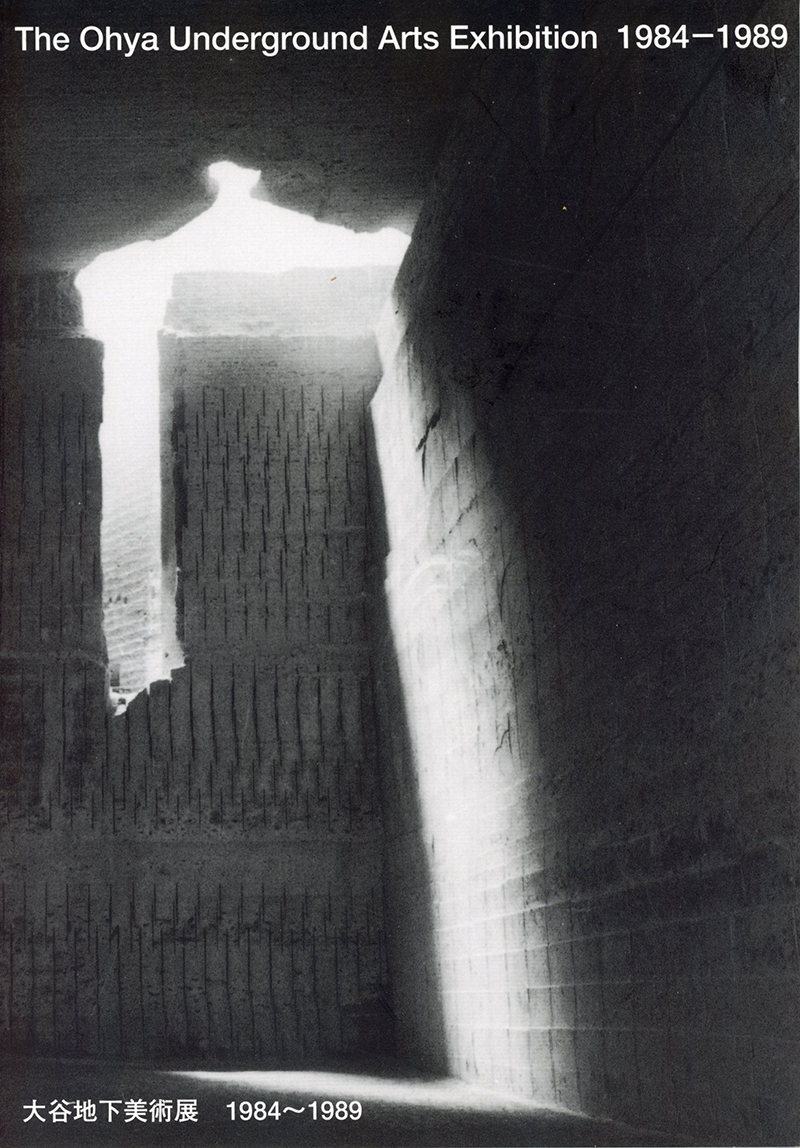

『大谷地下美術展1984~1989』カタログ(1997) 所収大谷資料館地下採掘場跡を会場とした「大谷地下美術展」は、1984年から1989年までの六年間にわたって毎年開催され、参加した美術作家がのべ136名、また、音楽・パフォーマンス作家がのべ36名をかぞえるという、大規模なものである。

作家水留周二氏の提案を出発点とするこの展覧会は、年毎に、中心的参加作家による自主企画という形態をとり、参加作家の公募と経費の自己調達、あるいは現地制作の実施など、展示会場の特異性にとどまらない、多くの試みを含んでいた。この展覧会で成された多くの試行は、やがては、東京(旧金竜小学校)、ブリュッセル(サンカントネール博物館)の二つを舞台とする、「日本・ベルギー現代美術交流展」などを準備することになるのだが、本図録では、大谷での六年間の記録をまとめることにする。近年、同地域に起きた採掘場跡の落盤事故などのために、地下採掘場での同展の再開が望めない現在、六年間の総括はわれわれの責務であるだろう。

「大谷地下美術展」が産声をあげる1980年代半ばは、ミニマル・アート、コンセプチュアル・アートの停滞と呼応して、ニューペインティング、インスタレーションが市民権を得た時代でもある。また、このころ、美術制度に懐疑心を持つ作家達による自主企画展も盛んに開催されるが、その幾つかは既成の空間から野外へとその発表の場を移していった。

インスタレーションは、〈架設〉という非永遠性を梃子にして、〈美術〉に関する既成の意味と制度の解体、その再構築における幾多の系譜を創りだしていった。それはまた、必然的に従来の〈作品─場〉の静態的制度への異議申し立てを引き起こした。すなわち、〈作品〉とそれが存在する〈場(空間)〉との有機的な関係の回復を通じて、〈作品─場〉の異化そのものが、〈作品=意味=価値〉であることを示したのである。こうしてひとたび生じた〈作品─場〉に関する覚醒は、作家の関心を、画廊でもなく美術館でもない、既成空間外の〈場〉へと向かわせることになる。1980年代における野外アートは、インスタレーションのひとつの帰結にほかならない。

これらの、インスタレーションにおける〈場〉の変容は、日本の環境、風土、文化と切り結ぶことを作家に強いた結果、欧米の文脈に包含され得ない、独自の内的回帰と完成を達成させた。しかしまた、たとえば1950~1960年代の野外展──日本の前衛芸術が、反芸術の激しい闘志を持って当時の制度に挑戦をした頃の野外展──が示したような急進性が復活し持続した、とは、どうやら言い難いのである。1980年代の野外インスタレーションは、永続的変容になる以前に、またたく間に、ある種の普遍性、いわば、安住できる〈制度〉になってしまいはしなかったか。心ある作家にとって、野外インスタレーションのただ中で、なお、飢餓感は募ったのではないか。1984年、渇きを訴える作家水留氏の前に、大谷地下空間が姿を現すことになる。