text01_01

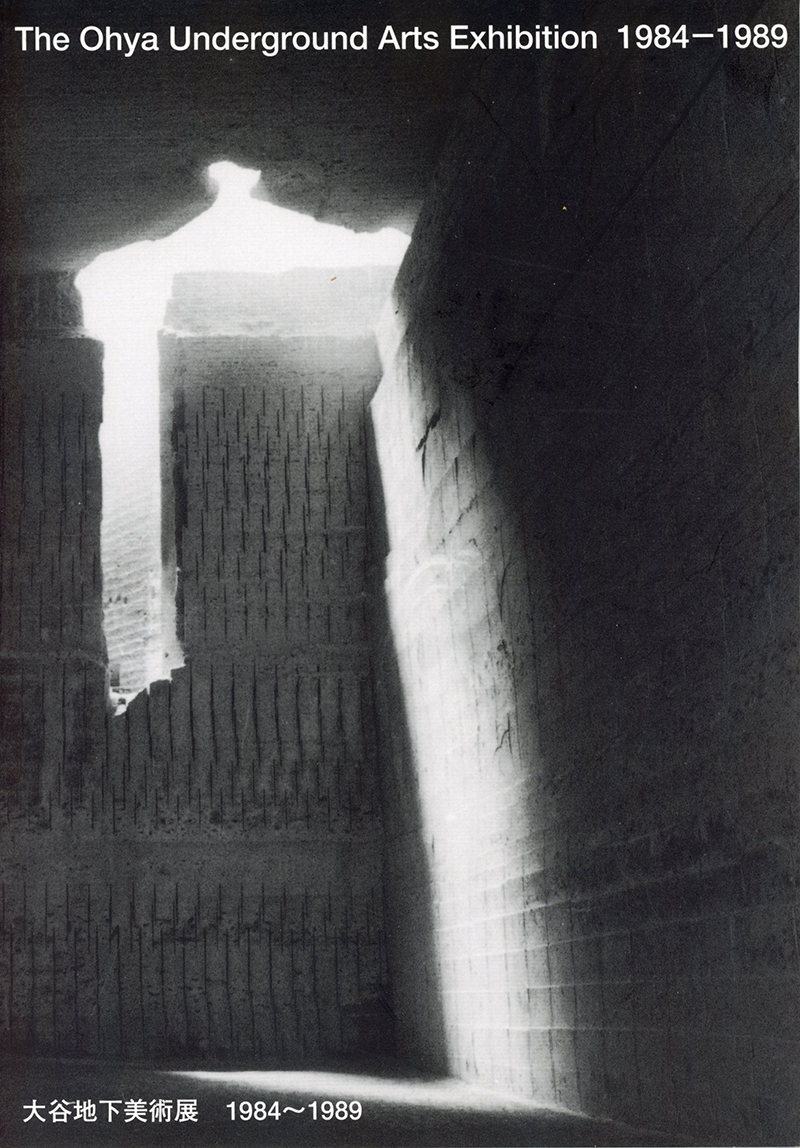

『大谷地下美術展1984~1989』カタログ(1997) 所収美術という制度の仮構性とは、社会システムの歴史的装置にとどまるものではなく、意味と知覚の制度としてわれわれの身体を呪縛していることに在るのである。表現と受容にかかわるこのようなフィクションに対して、抵抗しないで許されるのか。「大谷地下美術展」で作家達が体験したのは、〈作家〉性の解体という冒険を通じて、閑却されている〈身体感覚〉を奪還することであった。そうしてこれは、〈作者・場・作品〉という円環において、制作過程全体を通じ、三者それぞれが互いに位相転換を繰り返すことによってしか、可能にならなかったはずである。実際、会場の湿気と水滴によって変質してしまったり、濡れてしまった作品が、むしろそれによって生気を蘇らせたり、予測不可能なこの事態を当の作家が首肯したという事実こそ、象徴的である。

あらゆる展覧会の評価は、観客と批評家の手に委ねられている。創造力がテクノロジーを追いかけるような現代において、表現行為にまつわる原初意識の生き生きとした外在化を目指した「大谷地下美術展」の試行が、謳歌に足る成果を示したかどうかは定かではない。もし、1990年以降もこの展覧会が続いていたとしたなら、より多くの語るべき問題が派生したであろう。また、発足当初、この冒険と苦汁に満ちた展覧会も、その公知とともに〈美術の場〉として徐々に〈用意された空間〉へと変容していった事実は、その後の自主企画による展覧会の衰退を意味していたのかもしれない。実際、大谷地下空間での制作は、作家達にとって困難のみ多かったと言うべきかもしれない。しかし、80年代、〈新たな場〉を求めた多くの野外インスタレーションのなかで、大谷という〈場〉が特権的に提示した何物かは遺っていると信ずる。大谷に参加した作家達が、その後、他の〈場〉で何を産み出したのか、「大谷地下美術展」の成果は、遥か遠くそれらに谺しているはずである。